Neue Forschungsergebnisse des deutschen Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) haben gezeigt, dass die Kombination von Photovoltaik-Dachsystemen mit Batteriespeichern und Wärmepumpen die Effizienz von Wärmepumpen verbessern und gleichzeitig die Abhängigkeit vom Netzstrom verringern kann.

Forscher des Fraunhofer ISE haben untersucht, wie sich Photovoltaik-Dachanlagen auf Privathäusern mit Wärmepumpen und Batteriespeichern kombinieren lassen.

Sie bewerteten die Leistung eines PV-Wärmepumpen-Batteriesystems auf Basis einer Smart-Grid (SG)-fähigen Steuerung in einem 1960 erbauten Einfamilienhaus in Freiburg, Deutschland.

„Es zeigte sich, dass die intelligente Steuerung den Wärmepumpenbetrieb durch Erhöhung der eingestellten Temperaturen steigerte“, erklärte Forscher Shubham Baraskar gegenüber pv magazine. „Die SG-Ready-Steuerung erhöhte die Vorlauftemperatur für die Warmwasserbereitung um 4,1 Kelvin, wodurch sich die Jahresarbeitszahl (SPF) um 5,7 % von 3,5 auf 3,3 verringerte. Im Heizbetrieb senkte die intelligente Steuerung die Jahresarbeitszahl um 4 % von 5,0 auf 4,8.“

Der SPF ist ein ähnlicher Wert wie der Leistungskoeffizient (COP), mit dem Unterschied, dass er über einen längeren Zeitraum mit unterschiedlichen Randbedingungen berechnet wird.

Baraskar und seine Kollegen erläuterten ihre Ergebnisse in „Analyse der Leistung und des Betriebs eines Photovoltaik-Batterie-Wärmepumpensystems anhand von Feldmessdaten”, das kürzlich inFortschritte in der Solarenergie.Sie sagten, der Hauptvorteil von PV-Wärmepumpensystemen bestehe in ihrem geringeren Netzverbrauch und den niedrigeren Stromkosten.

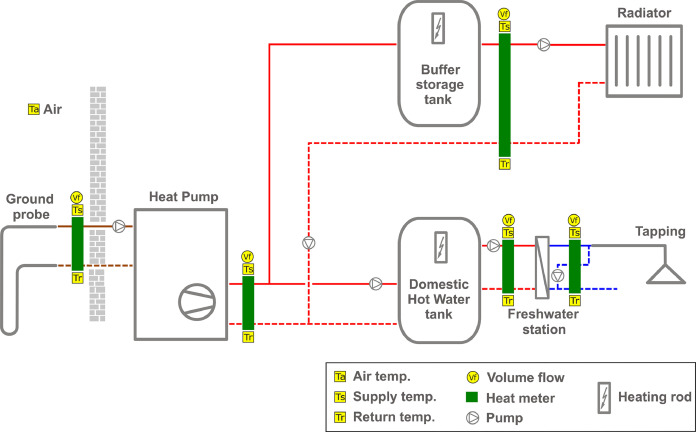

Bei der Wärmepumpenanlage handelt es sich um eine 13,9 kW starke Erdwärmepumpe mit Pufferspeicher zur Raumheizung. Zur Warmwasserbereitung sind ein Pufferspeicher und eine Frischwasserstation integriert. Beide Speicher sind mit elektrischen Zusatzheizungen ausgestattet.

Die PV-Anlage ist nach Süden ausgerichtet und hat einen Neigungswinkel von 30 Grad. Sie verfügt über eine Leistung von 12,3 kW und eine Modulfläche von 60 Quadratmetern. Die Batterie ist DC-gekoppelt und hat eine Kapazität von 11,7 kWh. Das ausgewählte Haus hat eine beheizte Wohnfläche von 256 m² und einen jährlichen Heizwärmebedarf von 84,3 kWh/m²a.

„Der Gleichstrom von Photovoltaik- und Batterieanlagen wird über einen Wechselrichter mit einer maximalen Leistung von 12 kW und einem europäischen Wirkungsgrad von 95 % in Wechselstrom umgewandelt“, erklärten die Forscher. Die SG-ready-Steuerung könne mit dem Stromnetz interagieren und den Systembetrieb entsprechend anpassen. „Bei hoher Netzbelastung kann der Netzbetreiber die Wärmepumpe abschalten, um die Netzbelastung zu reduzieren, oder im umgekehrten Fall eine Zwangseinschaltung veranlassen.“

Bei der vorgeschlagenen Systemkonfiguration muss der PV-Strom zunächst für die Hauslasten genutzt werden, wobei der Überschuss in die Batterie eingespeist wird. Überschüssiger Strom kann nur dann ins Netz eingespeist werden, wenn kein Strombedarf besteht und die Batterie vollständig geladen ist. Sollten weder die PV-Anlage noch die Batterie den Energiebedarf des Hauses decken können, kann das Stromnetz genutzt werden.

„Der SG-Ready-Modus wird aktiviert, wenn die Batterie vollständig geladen ist oder mit maximaler Leistung lädt und noch PV-Überschuss vorhanden ist“, so die Wissenschaftler. „Umgekehrt ist die Auslösebedingung erfüllt, wenn die momentane PV-Leistung mindestens zehn Minuten lang niedriger bleibt als der Gesamtbedarf des Gebäudes.“

Ihre Analyse berücksichtigte den Eigenverbrauch, den Solaranteil, die Wärmepumpeneffizienz sowie den Einfluss der PV-Anlage und der Batterie auf die Wärmepumpeneffizienz. Sie nutzten hochauflösende 1-Minuten-Daten von Januar bis Dezember 2022 und stellten fest, dass die SG-Ready-Steuerung die Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe für Warmwasser um 4,1 K erhöhte. Sie stellten außerdem fest, dass das System im Jahresverlauf einen Gesamteigenverbrauch von 42,9 % erreichte, was sich für die Hausbesitzer finanziell auszahlt.

„Der Strombedarf der [Wärmepumpe] wurde zu 36 % durch das PV-/Batteriesystem gedeckt, zu 51 % im Warmwasserbetrieb und zu 28 % im Raumheizbetrieb“, erklärte das Forschungsteam und fügte hinzu, dass höhere Spülbeckentemperaturen die Effizienz der Wärmepumpe im Warmwasserbetrieb um 5,7 % und im Raumheizbetrieb um 4,0 % verringerten.

„Auch bei der Raumheizung zeigte sich ein negativer Effekt der intelligenten Steuerung“, so Baraskar. „Aufgrund der SG-Ready-Steuerung lief die Wärmepumpe im Heizbetrieb oberhalb der Heizsolltemperaturen. Dies lag wahrscheinlich daran, dass die Steuerung die Speichersolltemperatur erhöhte und die Wärmepumpe betrieb, obwohl die Wärme nicht für die Raumheizung benötigt wurde. Es ist auch zu bedenken, dass zu hohe Speichertemperaturen zu höheren Wärmeverlusten führen können.“

Die Wissenschaftler gaben an, künftig weitere PV-/Wärmepumpen-Kombinationen mit unterschiedlichen System- und Steuerungskonzepten untersuchen zu wollen.

„Es muss beachtet werden, dass diese Ergebnisse spezifisch für die einzelnen bewerteten Systeme sind und je nach Gebäude- und Energiesystemspezifikationen stark variieren können“, schlussfolgerten sie.

Veröffentlichungszeit: 13. November 2023